От космического аппарата, оснащенного пушкой, до марсианского атомохода, некоторые миссии времен холодной войны были на волоске от реализации. И многие из них не выгорели. Когда-то каждый измученный космосом энтузиаст мечтал о нормально освоенном космосе. К нынешнему моменту Землю уже должны были окружать сверкающие космические отели, полеты на Луну должны были стать привычным делом, а первые поселенцы колонизировали бы пыльные равнины Марса.

Однако, несмотря на все усилия Ричарда Брэнсона, наше сверкающее космическое будущее остается недостижимым. Хотя на космической станции британский астронавт недавно летал в костюме гориллы. Уже хоть что-то.

В течение последних 40 лет человеческий прогресс за пределами орбиты Земли протекал мучительно медленно, и космическая история оказалась завалена сотнями заброшенных проектов и концепций. Космос мог бы стать совершенно другим, если бы несколько миссий времен холодной войны удалось довести до конца.

Ядерная ракета

На сером бетоне небольшой открытой площадки в Центре управления космическими полетами им. Маршалла NASA в Алабаме стоит один из самых необычных двигателей, которые когда-либо разрабатывало агентство. Установленный на раме вместе с длинным тонким твердотельным ускорителем космического шаттла (на обратной стороне написано «пусто»), воронкообразный двигатель Nerva разрабатывался специально, чтобы доставить астронавтов на Марс.

Разработанный в 60-х годах Nerva — аббревиатура от «ядерный двигатель для применения в ракетном транспорте» — состоит из цилиндрического уранового реактора ядерного деления, который нагревает жидкий водород. Затем газ извергается из сопла ракеты, вырабатывая мощную тягу.

Следуя плану Вернера фон Брауна, первая миссия NASA на Марс была намечена на 1979 год: астронавты должны были взлетать на традиционной ракете, а на орбите активировать «Нерву» и рвать прочь к Красной планете. Были успешно испытаны около 20 ядерных двигателей. Результаты говорили о том, что эта технология отлично подходит для межпланетных путешествий. Двигатель, выставленный в центре Маршалла, должен был стать самым мощным, но проект закрыли в 1973 году еще до того, как кто-то попытался его опробовать.

Многие ракетостроители до сих пор считают, что ядерная установка имеет перспективное будущее. Тем не менее идея запуска реактора, набитого высокорадиоактивным ураном, на ракете, также набитой взрывоопасными газами, как ни странно, имеет своих противников.

Космический линкор

Один из самых страшных космических аппаратов, которые только разрабатывались, вышел из российской программы вооружения космического аппарата «Союз». Цель заключалась в разработке пилотируемого космического аппарата для наблюдения за врагом на его территории и уничтожения вражеских спутников.

Был план создать пилотируемый линкор в космосе, способный нападать на другие космические аппараты и выпускать снаряды, разбивающие их на куски. Основной целью должны были стать американские спутники-шпионы и другие боевые космические аппараты США.

Космонавт должен был нацелить оружие на космический аппарат и поравняться с целью для прицела. Чтобы «Союз» не смог отскочить или бесконтрольно завертеться после выстрела, пушку установили на независимую платформу с низким коэффициентом трения.

Хотя технология имела место и обучение космонавтов тоже, военную программу закрыли в пользу программы гражданской космической станции. С появлением более хитроумных спутников-шпионов было также решено, что нет смысла отправлять человека в космос ради снимков.

Big G

Программа «Джемини» середины 60-х входит в число самых дерзких миссий истории освоения космоса. Два астронавта должны были ютиться в кабине размером с два места небольшого семейного автомобиля, и тем не менее за Gemini остались несколько важных первых заслуг: первый выход американца в космос, первый длительный космический полет, первое сближение на орбите и первая стыковка, первый раз космический аппарат был оснащен топливными элементами и программируемыми компьютерами.

Аппарат был настолько хорош, что его создатель McDonnell Douglas лелеял большие планы на малютку — хотел увеличить ее вместимость до девяти астронавтов. Программу окрестили Big G, а за глаза называли «космическим грузовиком». McDonnell Douglas обрисовала первые планы проекта и построила полноразмерный макет, чтобы показать руководителям NASA, как все должно работать.

Предназначенная для транспортировки астронавтов на место запланированной военной космической станции и обратно, Big G включала два отделения: обычная капсула Gemini на двоих спереди и кабина покрупнее сзади.

Но космическую станцию придержали, и от Big G отказались также в пользу космических шаттлов. Впрочем, идея крупной капсулы для перевозки астронавтов на орбиту и обратно еще должна вернуться. В настоящее время NASA разрабатывает ее дизайн с Boeing и SpaceX.

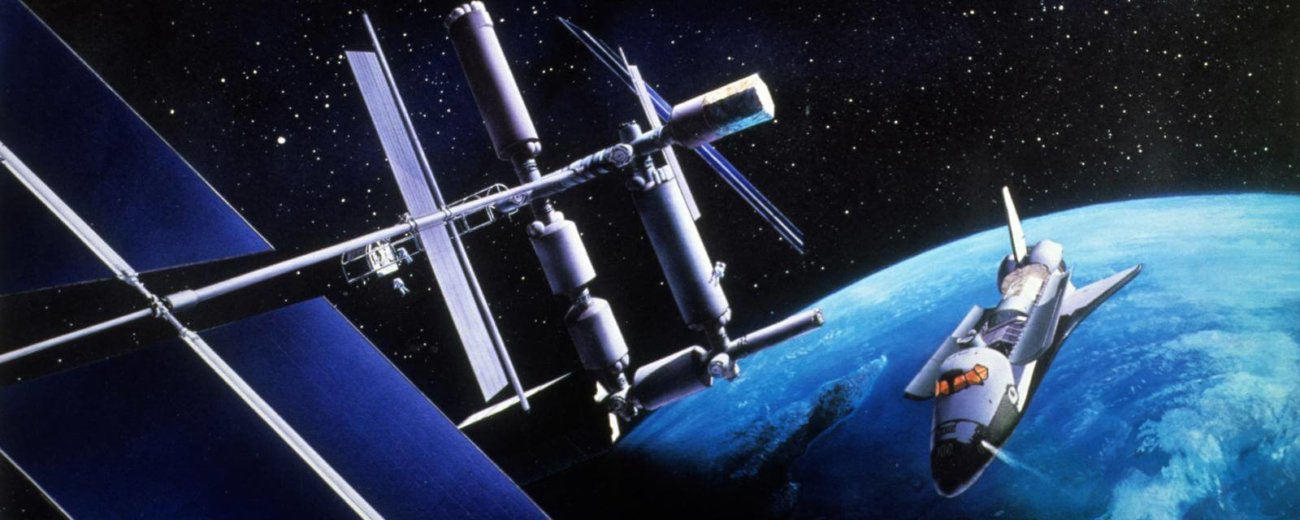

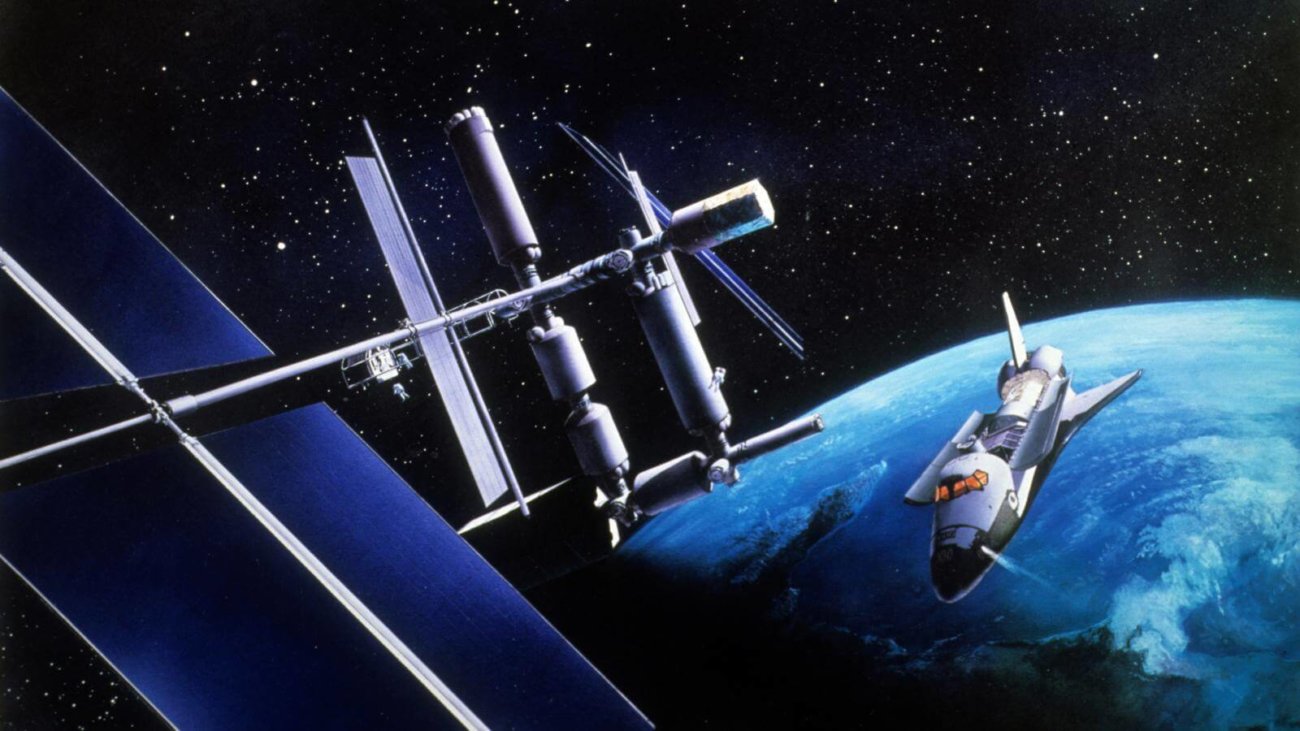

Космическая станция «Фридом»

Космическая станция, которую президент Рейган одобрил в 1984 году, отличалась от Международной космической станции, которая возникла из политических обломков. «Фридом» задумывалась как больше, чем просто орбитальная лаборатория.

Ее не только должны были укомплектовать лабораториями, но и полностью оборудованным лазаретом и санаторием. В проекте также предусматривался ангар, на котором можно было разместить спутники и космические аппараты для ремонта или заправки.

Короче, «Фридом» была больше похожа на космические станции из научной фантастики, чем на сборище цилиндров, которое у нас есть сейчас. К сожалению, «Фридом» оказалась дорогой, непрактичной и — на фоне окончания холодной войны — ненужной.

Впрочем, МКС включает некоторые элементы «Фридом». Более того, станцию не смогли бы построить без российской экспертизы.

Советский космоплан

В течение 1960-х годов две сверхдержавы разрабатывали очень разные космические аппараты для решения одних и тех же проблем. Американцам нравились конические капсулы вроде «Аполлона», а русские предпочитали округлые. В следующем десятилетии, однако, мир увидел, скажем так, заимствование технологий.

Российский космоплан «Буран», например, был прямым плагиатом космического шаттла. Но и американцы не чурались копировать советские космические технологии. Одной из самых любопытных конструкций, пострадавших в результате этого копирования, был МиГ-105.

Разработанный в середине 60-х годов, МиГ-105 был первой попыткой русских построить космоплан. Идея заключалась в том, чтобы запустить небольшой шаттл на орбиту верхом на обычной ракете. Потом он вернулся бы на взлетно-посадочную полосу на земле. Несколько успешных полетов в атмосфере показали, что идея работает, и весьма скоро США «приобрели» эту технологию и разработали собственную версию таковой.

Эта концепция могла остаться на свалке ненужных концепций холодной войны. Но вместо этого оригинальный дизайн адаптировали под космический аппарат Dream Chaser, разработанный корпорацией Sierra Nevada.

Благодаря финансированию NASA, первый такой космический аппарат должен будет взлететь — беспилотный — к концу десятилетия, чтобы пополнить запасы на МКС. Готовят и пилотируемую версию.

Dream Chaser доказывает, что необычные и смелые идеи, разработанные в разгаре холодной войны, иногда стоят пересмотра. И раз мы устремили свои взоры на Марс, могут вернуться и ядерные двигатели. Что касается космической пушки… по мере освоения космоса нам, возможно, понадобятся все самые сумасшедшие идеи, которые только могут родиться.