Знаменитые монстры вроде тираннозавров и велоцирапторов, вероятнее всего, не похожи на монстров из нашего воображения и уж точно вели себя по-другому. У многих из нас в детском возрасте, и я говорю за себя абсолютно искренне, был тяжелый период любви к динозаврам. И вот теперь выясняется, что многое из того, что я знал, было неправдой. Оказывается, современный научный взгляд на эти вещи на шаг обходит популярный образ динозавров.

До «возрождения динозавров» конца 60-х годов динозавры всегда изображались как вялые и жвачные. Но эксперты поняли, что динозавры вели активный образ жизни и постепенно довели это до широкой публики — в том числе и с помощью «Парка Юрского периода» 1993 года.

За последние два десятилетия мы стали свидетелями еще одной крупной революции в наших представлениях о динозаврах, благодаря новым окаменелостям из Китая и достижениям в области технологий. Но большинство этих выводов никак не повлияли на расхожее представление о динозаврах. И сейчас я понимаю, как сильно образы легендарных динозавров въелись в мою память — с детства. Это как считать Плутон планетой Солнечной системы.

Но теперь вы можете и не узнать этих динозавров.

Велоцираптор

Давайте начнем с идеи, о которой многие слышали, но немногие приняли: у некоторых динозавров были перья. Не просто пару перышков тут и там, а полностью покрытое перьями тело.

Уже в 1980-е годы некоторые палеонтологи начали подозревать, что динозавры-то пернатые, оказывается, твари. Все чаще находили окаменелости примитивных дромеозаврид — семейства, к которому принадлежит велоцираптор (Velociraptor) — с полностью оперенными крыльями. Тем не менее живописания этого культового хищника оставались довольно традиционными.

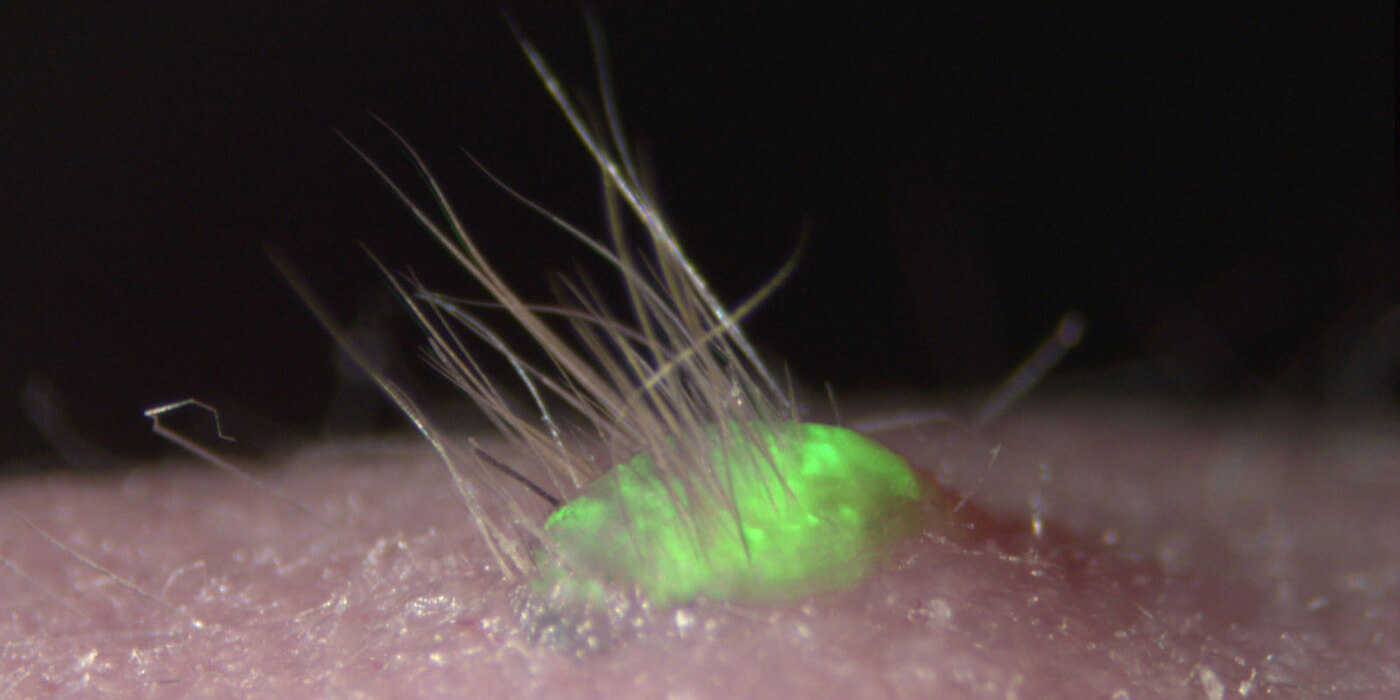

Все изменилось в 2007 году, когда американские ученые обнаружили бугорки для перьев на кости предплечья ископаемого велоцираптора. Эти бугорки находятся там, где крепится перо, и предоставляют убедительные доказательства в пользу пернатых и похожих на птиц велоцирапторов.

Те динозавры размером с человека, которых показывали в «Парке Юрского периода», не имели ничего общего со своими настоящими предками.

«Если бы животные вроде велоцираптора были живы сегодня, мы сразу бы решили, что они похожи на необычных птиц», — говорит Марк Норелл из Американского музея естественной истории. И это отражается не только в перьях: настоящие велоцирапторы были размером с индюшек.

Майкл Крайтон, автор оригинального романа «Парк Юрского периода», создавал своих «рапторов» по образу более крупных дейнонихов (Deinonychus). И, по всей видимости, намеренно назвал их неправильно, поскольку ему показалось, что «велоцираптор» звучит более драматично.

Археоптерикс

Археоптерикс широко считается «пропавшим звеном» между динозаврами и птицами. Этот загадочный статус привлек к ним очень много внимания, и не только положительного.

Обвинения в подделке преследуют окаменелости археоптериксов много лет, как правило, от людей, которым не нравится настолько четкое доказательство эволюции.

На самом деле, новые исследования показывают, что археоптериксы могут и не быть пропавшим звеном, но явно не по причинам, продвигаемым противниками эволюции. После открытия очень похожего на археоптерикса динозавра в Китае, ученые предположили, что знаменитый птичий предок мог на самом деле предшествовать небольшим хищным динозаврам вроде велоцирапторов. С тех пор эта версия оспаривается.

Даже если считать археоптерикса первой птицей, этот ярлык не соответствует действительности. «Принципиально невозможно провести черту на эволюционном дереве между динозаврами и птицами», говорит Стив Брусатте из Университета Эдинбурга в Великобритании, соавтор работы 2014 года, исследующий эволюцию первых птиц.

Все указывает на то, что не было никакого недостающего звена между птицами и динозаврами, а только постепенный переход с участием множества пернатых промежуточных видов.

Трицератопс

Этот вечный противник тираннозавра и излюбленная модель для пластиковых фигурок — кто не любит трицератопса?

Поэтому когда в 2009 году Джон Сканнелла и Джон Хорнер опубликовали работу, в которой предположили, что трицератопс был просто ювенильной версией более крупного, но менее известного торозавра (Torosaurus), на них обрушились волны ненависти, а после пришло разочарование. Был изобретен хэштег #TriceraFAIL. Люди решили, что их любимого динозавра просто выдумали.

Но все было не так. Очень скоро комментаторы стали указывать на то, что трицератопсов нашли раньше, так что если и стоит кого убирать, то это торозавров. Но урок оказался очень важным. Наши знания о динозаврах зачастую основаны на скудных окаменелостях, так что даже известные виды претерпевают изменения.

Бронтозавр

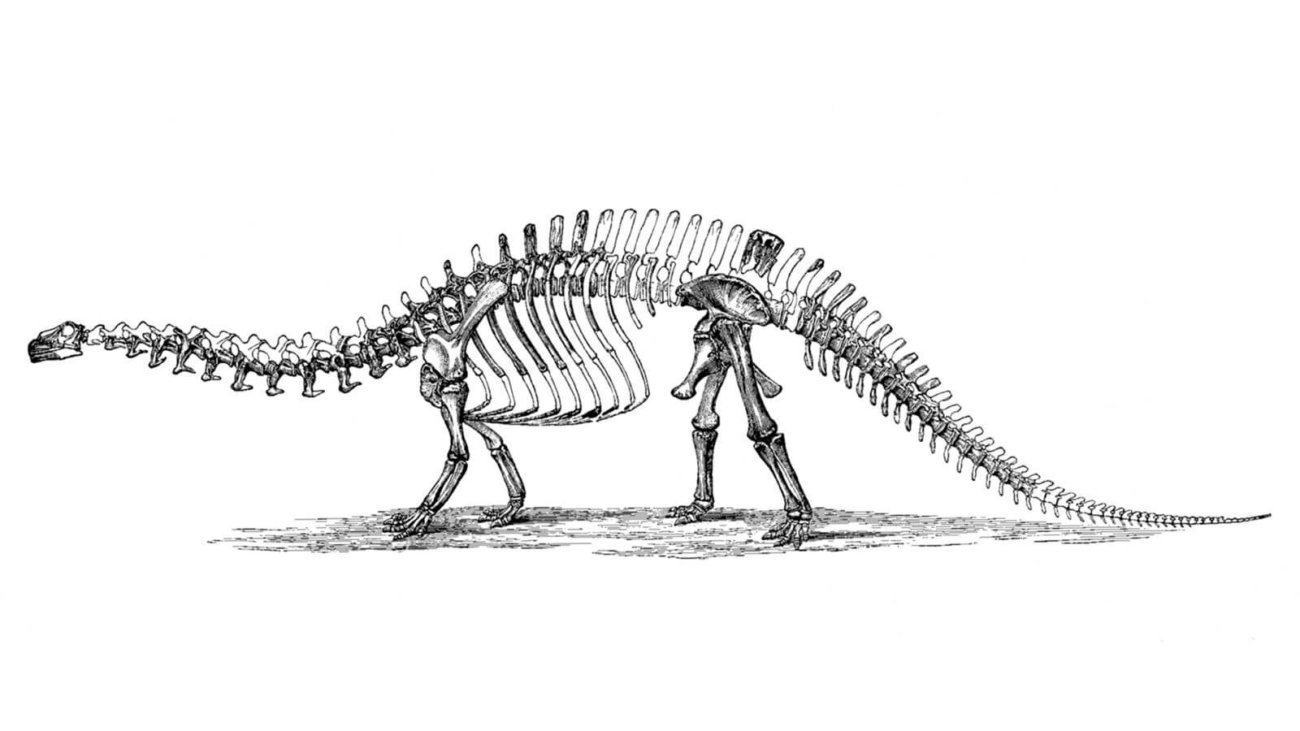

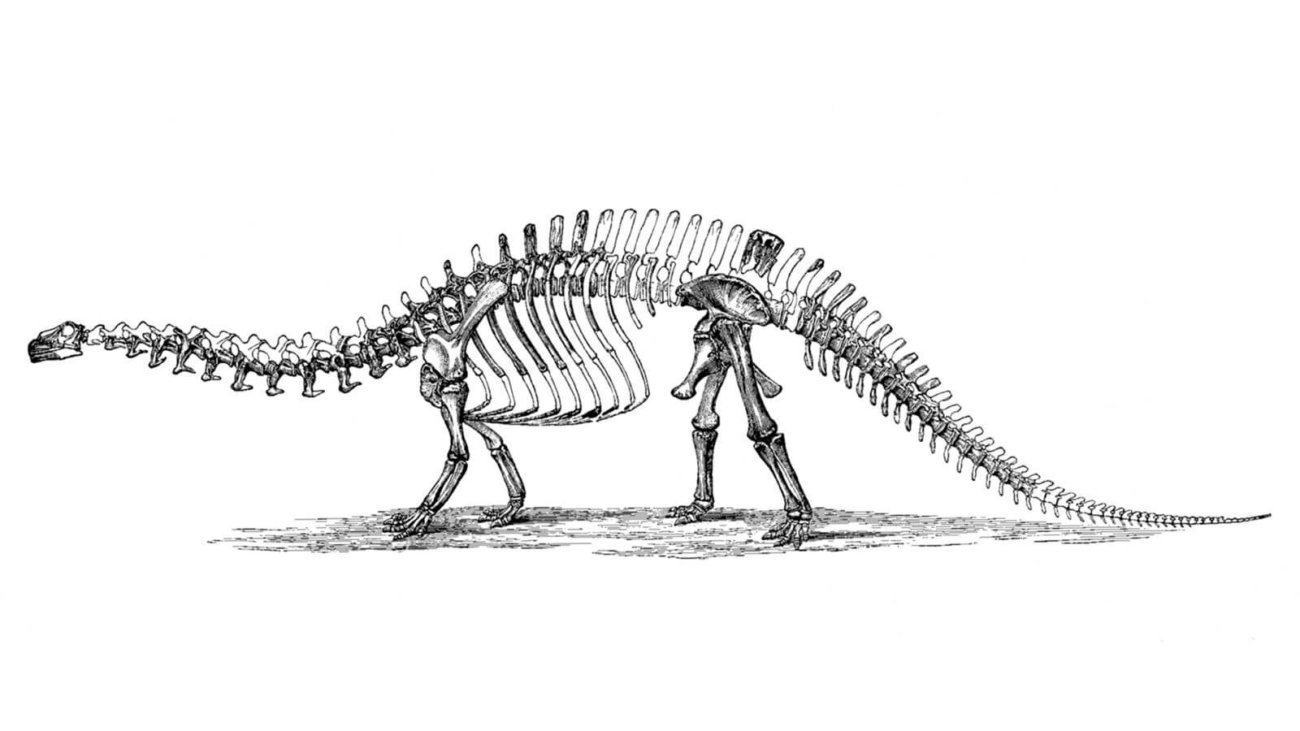

Бронтозавр получил свое имя в честь архетипических зауропод: огромных, неуклюжих травоядных с длинными шеями. Но в течение сотни лет ученые были уверены, что этот динозавр никогда не существовал.

Скелет, который впервые был представлен как бронтозавр, остался от апатозавра с черепом камарозавра.

Однако в 2015 году группа ученых представила анализ, демонстрирующий существенные различия между оригинальным бронтозавром и ископаемым апатозавром, предполагая, что род бронтозавров должен быть воскрешен.

Ключевой отличительный фактор, говорит команда, это размер. В семье гигантских рептилий апатозавр был огроменным.

Tyrannosaurus rex

Некоторые ученые определенно выгораживали тираннозавра. После десятилетий оправданий, мол, что это был смиренный поедатель травы, а не свирепый хищник из популярного представления, теперь эта ящерица переживает очередной кризис идентичности.

По мере того, как пернатая революция охватывала палеонтологию, эксперты начали задумываться и над родом Tyrannosaurus. Конечно, разве мог самый харизматичный хищник всех времен быть пернатым?

Ни грамма оперения не было обнаружено в свыше 50 останков T. rex по всей Северной Америке. Но вместе с раскопками в Китае потянулись очень и очень интересные намеки.

В 2004 году нашли примитивного тираннозавроида с покрытием из перьев, подобных тем, которые были у других небольших хищных динозавров. За этим последовало открытие Yutyrannus в 2012 году — что означает «пернатый тиран». Этот гигантский хищник был в тесном родстве с T. rex, и не только по части размеров. Он был покрыт длинными перьями.

Эти данные свидетельствуют о том, что на самого известного хищника всех времен нужно взглянуть по-другому. Вопрос в том, был ли пернатый тираннозавр не таким страшным, как ревущий и пожирающий юристов монстр, которого мы все так любим?

Стегозавр

Эксперты славятся своим умением придумывать дурацкие объяснения странным особенностям динозавров; объяснения, которые уверенно заползают в популярные мнения и остаются там.

К примеру, широко распространен «факт» о том, что у стегозавра был дополнительный мозг в области малого таза, который компенсировал крошечный мозг (мозжечок?) в маленькой голове.

Но нет, стегозавр, может, и не был самым остроумным среди своих друзей, но в дополнительном мозге не нуждался. Эта дополнительная полость, которая породила миф, вероятнее всего, размещала «гликогеновое тело»: структуру, которая есть у многих птиц и которая участвует в хранении энергии.

А еще у него есть пластины на спине.

В течение некоторого времени самой популярной теорией было то, что самая отличительная черта стегозавра представляет собой… «солнечные панели», помогающие ему регулировать температуру тела. Но это всегда оставалось предметом бурных научных баталий. Если уж это действительно так, почему другие украшения стегозавров больше похожи на шипы, чем на панели?

Разнообразие шипов стегозавра сыграло роль в другом ходе мыслей. Подобно яркому и пестрому оперению тропических птиц, эти пластины, возможно, помогали динозаврам отличать друг друга и привлекать партнеров.

Секс мог быть ключевым фактором развития множества экстравагантных черт, наблюдаемых у динозавров. За последние годы все, начиная длинными шеями зауропод и заканчивая пышным жабо цератопсов, стали причислять к половому отбору.

Пахицефалозавр

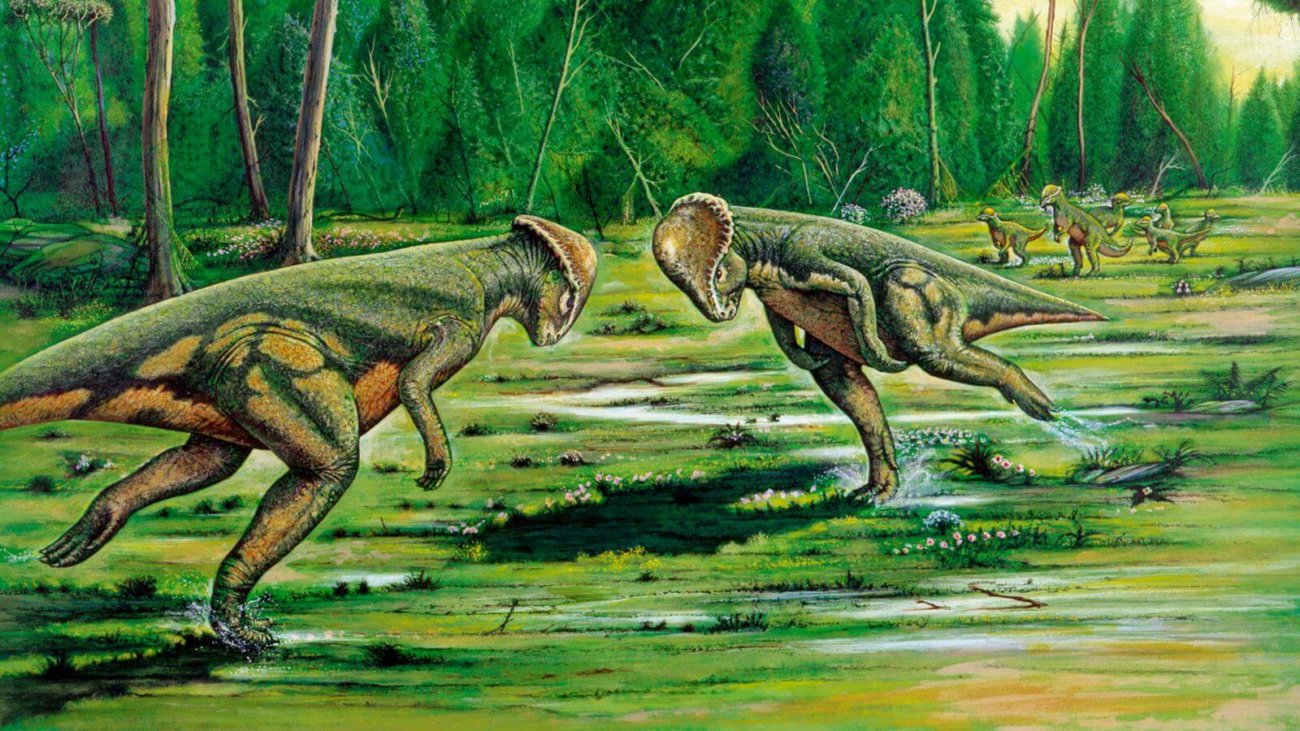

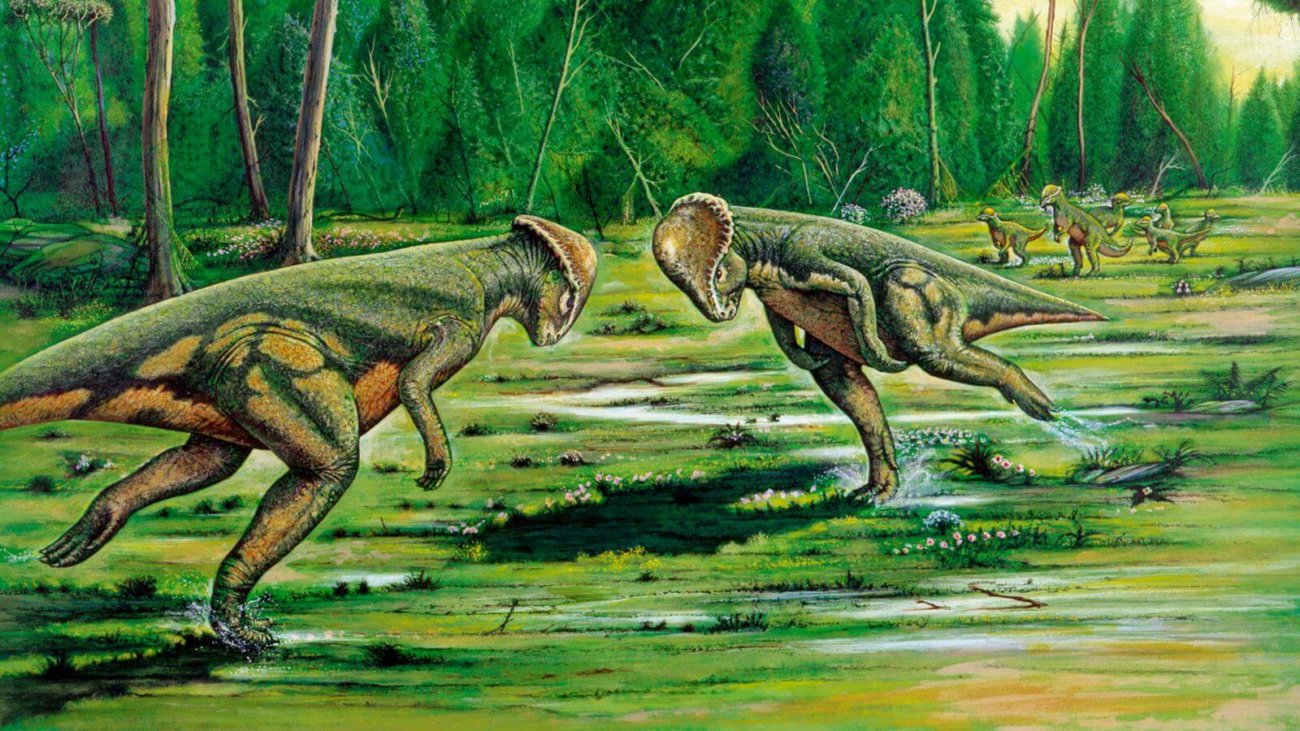

И хоть этот динозавр не входит в первый класс легендарных ящеров, пахицефалозавр хорошо известен среди поклонников динозавров своей бронированной головой.

Этих динозавров почти эксклюзивно изображали участвующими в битвах, сталкивающимися своими головами. Пахицефалозавры имели куполообразные головы с мощным армированным черепом. Считалось, что самцы использовали эти встроенные тараны, чтобы бороться друг с другом, подобно баранам наших дней.

Однако некоторые ученые усомнились в том, что пахицефалозавры были драчунами.

«Наши исследования показали, что пахицефалозавры могли приложиться головами лишь раз и последующая травма могла бы их убить», говорит Джон Хорнер из Университета штата Монтана в США, который изучал микроструктуру черепных тканей динозавров. Он предполагает, что купола были очередным способом привлечь партнеров (половых, естественно, а не по бизнесу).

Анкилозавр

Покрытый толстыми броневыми пластинами от головы до хвоста, анкилозавр был таким средневековым рыцарем мелового периода.

Современные палеонтологи используют новейшие технологии, чтобы выжать все больше и больше информации из окаменелостей. В 2004 году Торстен Шейер из Университета Бонна в Германии использовал поляризационную микроскопию, чтобы раскрыть новые замечательные уровни сложности панциря анкилозавров.

Выяснилось, что громоздкая на вид броня обладает сложной микроструктурой из костей и коллагена, аналогичной структуре стекловолокна или кевлара.

«Такой панцирь был очень прочным во всех местах, — говорит Шейер. И на удивление легким. — Современные композитные материалы, которые используются для создания лопастей ветряных ферм или бронежилетов, основаны на том же принципе».

Похоже, анкилозавр был больше похож на современного суперсолдата, чем на средневекового рыцаря.

Спинозавр

Еще один динозавр, который стал знаменит благодаря фильму «Парк Юрского периода», это спинозавр: в фильме он сразился с тираннозавром.

Легко понять, почему выбор киношников пал на спинозавра. Будучи 15,2 метра длиной, он на 2,7 метра длиннее тираннозавра. У него также была длинная и страшная челюсть и причудливый «парус», торчащий из спины.

Спинозавр всегда был загадочным динозавром, известным лишь по фрагментам скелета, обнаруженного в пустынях Северной Африки. Но в 2014 году группа археологов во главе с Низаром Ибрагимом из Университета Чикаго в Иллинойсе заявила об обнаружении новых останков. Эти окаменелости, похоже, подтвердили то, что давно подозревалось: спинозавр является единственным водоплавающим динозавром.

Анализ Ибрагима выявил существо с маленькими задними конечностями, которые больше подходят для плавания, чем для охоты на суше. У него также было длинное крокодилье рыло и костная микроструктура, подобная микроструктуре костей других водоплавающих позвоночных.

«Работа над этим животным была похожа на изучение инопланетянина из космоса, — говорит Ибрагим. — Этот динозавр не похож ни на какого другого».

Бонус: птерозавры

Этот пункт не совсем считается, поскольку птерозавры не были динозаврами: факт, который периодически упускают из вида.

Многие из нас знакомы с названием «птеродактиль». Но под этим названием скрывается много групп летающих рептилий, которые коллективно называются «птерозаврами». И эта группа была просто огромной.

На одном конце спектра мы находим немиколоптеруса, крошечного птерозавра с размахом крыльев в 25 сантиметров (10 дюймов). Есть и твари покрупнее: аждархиды. Когда они расправляли крылья, их размах был колоссальных 10 метров. Если так судить, они были крупнейшими летающими животными всех времен.

По материалам BBC