Известен один анекдот: ядерный синтез будет через двадцать лет. Всегда будет через двадцать лет. Эта шутка, ныне уже не смешная, выросла из оптимизма ученых, которые в 1950-х годах (да и в каждое последующее десятилетие) считали, что ядерный синтез был всего в 20 годах от них. Теперь за этот анекдот серьезно взялся стартап — выходец из MIT (Массачусетского технологического института), весьма уважаемого и известного института: Commonwealth Fusion Technologies. Стартап обещает запустить рабочий реактор ядерного синтеза за 15 лет. Обещает дешевую, чистую и неограниченную энергию, которая решит все кризисы с ископаемым топливом и изменением климата. Так и говорят: «потенциально неисчерпаемый и безуглеродный источник энергии».

Единственная проблема: мы это уже слышали много раз. Что в этот раз по-другому?

Другое известное клише касается энергии синтеза. Идея простая: вы помещаете солнце в бутылку. Осталось только построить бутылку. Энергия синтеза питает звезды, но требует невероятно горячих и плотных условий, чтобы плазма заработала.

Огромное количество энергии может быть выпущено, когда два легких ядра сливаются воедино: дейтерий-тритиевое слияние, которое осуществляется в рамках эксперимента ИТЭР, испускает 17,6 МэВ за реакцию, в миллион раз больше энергии на молекулу, чем вы получаете от взрыва тротилового снаряда. Но чтобы выпустить эту энергию, нужно преодолеть мощное электростатическое отталкивание между ядрами, которые оба заряжены положительно. Сильное взаимодействие на коротких расстояниях приводит к синтезу, который выпускает всю эту энергию, но ядра нужно подвести очень близко — на фемтометры. В звездах это получается само по себе из-за колоссального гравитационного давления на материал, но на Земле с этим сложнее.

Для начала нужно постараться найти материалы, которые останутся живы после воздействия температуры в сотни миллионов градусов Цельсия.

Плазма состоит из заряженных частиц; материя и электроны смываются прочь. Ее можно удерживать магнитным полем, которое сворачивает плазму в круг. Манипуляции с магнитным полем позволяют также эту плазму сжать. В 1950-х и 1960-х годах появилось целое поколение устройств с экзотическими названиями: Stellarator, Perhapsatron, Z-Pinch, разработанных для этого. Но плазма, которую они пытались удержать, была нестабильной. Плазма сама по себе вырабатывает электромагнитные поля, ее можно описать весьма сложной теорией магнитогидродинамики. Легкие отклонения или дефекты на поверхности плазмы быстро выходили из-под контроля. Короче, устройства не работали, как было задумано.

В Советском Союзе было разработано устройство «токамак», которое предлагало значительно улучшенную производительность. В то же время был изобретен лазер, позволяющий осуществить новый тип синтеза — синтез с инерциальным конфайнментом.

В данном случае уже не нужно удерживать плазму, горящую в магнитных полях, нужно сжать ее взрывом при помощи лазеров за короткое время. Но эксперименты с инерциальным конфайнментом тоже страдали от нестабильностей. Они проводились с 1970-х годов и, возможно, однажды добьются своего, но самый большой из них на сегодняшний день — Национальная лаборатория зажигания в Ливерморе, Калифорния, — так и не достиг точки безубыточности, когда будет произведено больше энергии, чем затрачено.

Большая часть надежд возлагается на ИТЭР, самый большой в мире токамак для синтеза с магнитным конфайнментом, который все еще в стадии строительства.

Разработчики проекта надеются зажигать плазму в течение 20 минут, чтобы произвести 500 МВт энергии с номинальным входом в 50 МВт. Полные эксперименты по синтезу запланированы на 2035 год, но проблемы с международным сотрудничеством США, СССР (тогда все еще), Японией и Европой привели к длительным задержкам и растягиванию бюджета. Проект опаздывает на 12 лет и стоит 13 миллиардов долларов. Это не редкость для проектов, которые требуют строительства огромных установок.

По плану ИТЭР первый термоядерный реактор синтеза, который будет работать как электростанция, зажигая и поддерживая синтез, DEMO, должен вступить в работу в 2040 или даже 2050 году. Другими словами, ядерный синтез… будет через двадцать лет. Складывается тенденция решения проблем с нестабильностями за счет строительства все больших установок. ИТЭР будет больше JET, а DEMO будет больше ИТЭР.

На протяжении многих лет многие команды бросали вызов международной коллаборации, предлагая конструкции поменьше. Вопрос ведь не в скорости, а в практичности. Если на строительство реактора синтеза действительно уйдут миллиарды долларов и десятки лет, будет ли он вообще окупаем? Кто заплатит за строительство? Возможно, к тому моменту, когда будет построен рабочий токамак, сочетание солнечных панелей и новых батарей обеспечат нас энергией, которая будет дешевле изготовленной на токамаке. Некоторые проекты — даже пресловутый «холодный синтез» — оказались лживыми или нерабочими.

Другие же заслуживают большего внимания. Стартапы с новыми конструкциями реактора термоядерного синтеза — или, в некоторых случаях, пересмотренными версиями более старых попыток.

Tri Alpha рассчитывает сталкивать облака плазмы в конструкции, напоминающей Большой адронный коллайдер, а затем удерживать синтезирующую плазму в магнитном поле достаточно долго, чтобы выйти на точку безубыточности и вырабатывать энергию. Им удалось добиться необходимых температур и конфайнмента плазмы на несколько миллисекунд, а также привлечь более 500 миллионов долларов венчурного капитала.

Команда Lockheed Martin Skunk Works, известная своими секретными проектами, наделала шума в 2013 году, объявив, что работает над компактным термоядерным реактором, вырабатывающим 100 МВт и имеющим размер реактивного двигателя. На тот момент они заявляли, что прототип будет готов через пять лет. Конечно, подробностей конструкции они не раскрывали. В 2016 году было подтверждено, что проект получает финансирование, но многие уже потеряли веру и обрели скепсис.

И вот на фоне всего этого безобразия ученые MIT врываются на ринг. Боб Мамгаард, CEO Commonwealth Fusion Energy, заявил: «Мы стремимся заполучить рабочую станцию вовремя, чтобы побороть изменения климата. Мы думаем, что наука, скорость и масштабирование проекта потребуют пятнадцати лет».

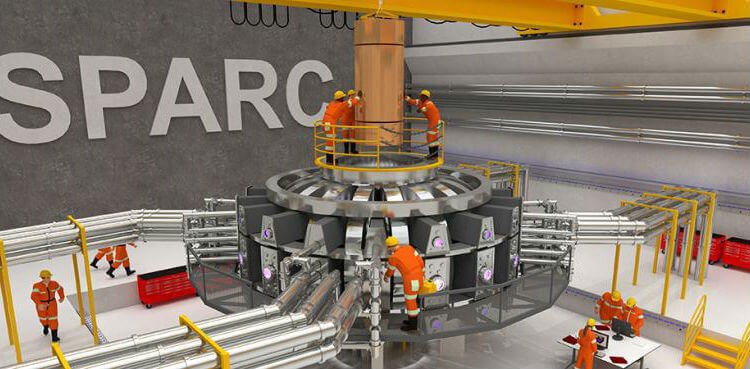

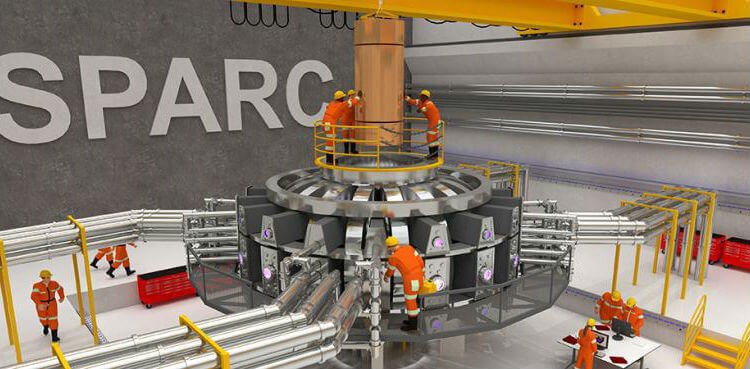

Новый проект MIT придерживается дизайна токамака, как это делали и в прошлом. Устройство SPARC должно производить 100 МВт энергии за 10-секундные импульсах конфайнмента. Получать энергию из импульсов уже удавалось прежде, но точка безубыточности — вот что на самом деле манит ученых.

Особый соус в данном случае — это новые высокотемпературные сверхпроводящие магниты из оксида иттрия-бария-меди. Учитывая, что ВТСМ могут создавать более мощные магнитные поля при той же температуре, что и обычные магниты, может получиться сжать плазму с меньшей входной мощностью, меньшим магнитным устройством и достичь условий синтеза в устройстве, которое в 65 раз меньше ИТЭР. Таков план, во всяком случае. Они надеются создать сверхпроводящие магниты за ближайшие три года.

Ученые настроены оптимистично: «Наша стратегия — использовать консервативную физику, основанную на десятилетиях работы в MIT и в других местах», говорит Мартин Гринвальд, замдиректора Центра науки о плазме и синтезе при Массачусетском технологическом институте. «Если SPARC достигнет ожидаемой производительности, мое чутье подсказывает, что его можно будет масштабировать до реальной энергостанции».

Есть много других проектов и стартапов, которые аналогичным образом обещают обойти всевозможные токамаки и бюджеты международных коллабораций. Трудно сказать, найдет ли кто-нибудь из них секретный ингредиент для синтеза или же ИТЭР, с его весом в научном сообществе и поддержкой стран, победит. И все равно сложно сказать, когда и если синтез станет лучшим источником энергии. Синтез — это сложно. Так показывает история.